- ホーム

- 施策の御案内

- 中小企業支援

- 中小企業等経営強化法(事業継続力強化計画)

- 連携事業継続力強化計画

- 中島プレス工業有限会社 連携事業継続力強化計画 抜粋

中島プレス工業有限会社 連携事業継続力強化計画 抜粋

事業継続力強化の目標

※下記の表は横にスクロールできます。

| 計画期間 | 2022年1月~2024年12月 |

| 連携事業継続力強化に取り組む目的 |

|

| 事業活動に影響を与える自然災害等の想定 | 当社の事業拠点は埼玉県越谷市にあり、

|

| 自然災害等の発生が事業活動に与える影響 | 想定する自然災害のうち、事業活動に与える影響が最も大きいものは震度5強の地震と利根川の氾濫による水害である。その被害想定は以下の通りである。 (人員に関する影響) 営業時間中に被災した場合、処理設備の落下、避難中の転倒などにより、けが人が発生する。また、夜間に被災した場合、従業員の家族への被害や交通機関への被害のために翌日の従業員の出社が困難になることが想定される。 (建物・設備に関する影響) 当社の事業所・倉庫は、新耐震基準を満たしていない建物もあるので、設備・資材の転倒、落下、移動を防止する対策を行っているが、強い地震が発生した場合は建物の崩壊および設備・資材の破損により、事業継続が困難になる恐れがある。 (資金に関する影響) 地震・水害ともに通常通りの業務を継続できないことにより、営業収入が得られなくなり、資金繰りが悪化することが想定される。また、取引先の資金繰りの悪化により売上債権の回収が遅れることも考えられる。加えて、処理設備や資材に破損被害がある場合にはこれらの復旧にも費用が必要となる。 (情報に関する影響) 事業所内の電子機器が災害により損傷すれば、クラウドに保存されているものと、バックアップしているデータ以外の重要な情報は喪失するおそれがある。これら被害が事業活動に与える影響として、重要な情報が喪失すれば、お客様への適切なサービスの提供が困難となることが想定される。 (その他影響) 当社の取引先が被災した場合、取引先の復旧状況によっては材料調達が困難になり、当社事業に悪影響を与える可能性がある。 |

連携事業継続力強化の内容

※下記の表は横にスクロールできます。

| 連携事業継続力強化における連携の態様 | 地域における面的な連携である。

|

| 連携事業者間の協定等の整備状況 | 連携事業者間において連携事業継続力強化企画に基づき、災害等発生時における施設の被害状況及び地域の状況等の必要な情報提供を行うものとし、状況に応じて施設の融通していく旨、以下の協定書やマニュアルを作成の上、合意している。

|

連携事業継続力強化に資する対策及び取組

※下記の表は横にスクロールできます。

| 自然災害等が発生した場合における対応手順 | (連携事業者の役割)

|

| 自然災害等が発生した場合における人員体制の整備 | 被災事業者から要請等があった場合は、復旧等に必要な人員を派遣するよう取り決めている。 <現在の取組> 決まった連絡網はなく個人間でのラインを使い連絡をまわしている。 <今後の計面> 火災責任者・消火救出班・設営班・情報収集班・備蓄用品の配布班などを決め、年1回の訓練を行う。 (連携事業者の役割) 被災連携事業者の復旧を支援するため、平時から担当者間で交流を実施し、有事の際に有効に人材派遣・応援が機能するようにしている。 |

| 連携事業継続力強化に資する設備、機器及び装置の導入 | <現在の取組> 敷地内の自動販売機は災害対応となっており、災害時には“災害救援モードを”起動し専用の鍵で商品を取り出す。 <今後の取組> 発電機の作動確認など、定期的に訓練を行い非常時に備える。 (連携事業者の役割) <今後の計画> 発電機は包装サービスナカジマで準備。必要に応じて災害関連の展示会や勉強会へ参加する。 企業間の情報交換では、代表者含む各2名で行い、設備配置変更・消火器の消費期限などの状況等を共有する。 |

平時の推進体制の整備、訓練及び教育の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組

平時の推進体制の構築と実効性を確保するため、1年に1回の訓練・教育を行う。経営者指揮の下、連携事業者における当該計画の妥当性の検討と必要に応じた見直しを図るための取り組みを1年に一回見直し会議を行う。

防災マニュアルを策定して、有事の際の手順を見える化

当社は、「自然災害が発生した場合における対応手順マニュアル」を連携計画と並行して策定しました。

策定については、連携事業継続力強化計画申請書に記載されている内容から、「人命の安全確保」「非常時の緊急時体制の構築」「被害状況の把握・被害情報の共有」等の項目に分けて抽出し、5W1Hで整理をし、分かりやすく実態に合ったマニュアルを目指しました。

現在、マニュアルに従って、雪の日に送迎の訓練を実施したり、災害の防災用品の購入をしたりと対策を進めています。今後は、マニュアルで決めたことが実態にあっているのか訓練等を実施して検証し、その都度マニュアルの更新をしていく予定です。

※下記に「自然災害が発生した場合における対応手順マニュアル」一部抜粋を掲載しました。

「自然災害が発生した場合における対応手順マニュアル」一部抜粋

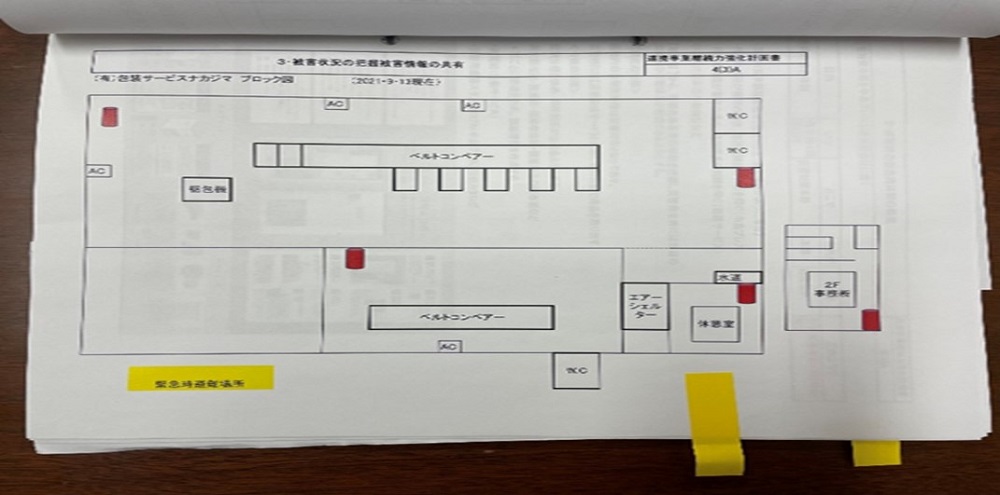

①2社の消化器の配置図を把握

配置図の赤い部分が消火器の位置となっており、火災の時にいち早く対応が出来るように想定。

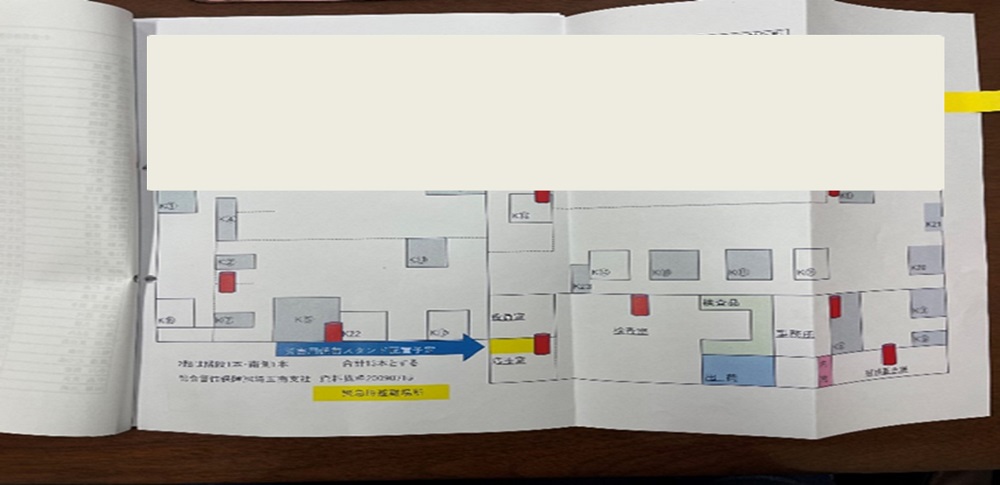

②棚や機械の配置を共有

配置図の赤い部分が棚や機械の位置となっており、女性従業員が多い為、棚が倒れた時など助け合えるように想定。

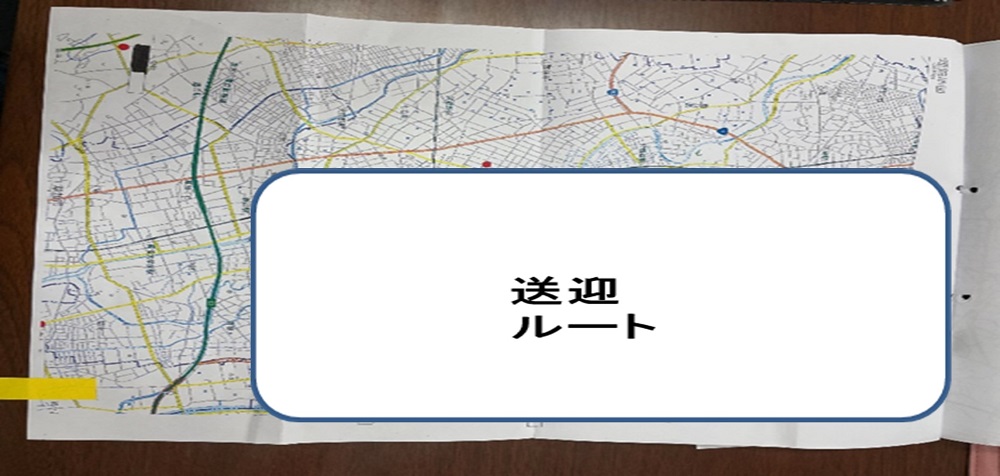

③送迎ルートを共有

4ルートを作成し、浸水等が少ない道等で乗り合いでの帰宅を想定。

最終更新日:2022年5月31日