2024年2月29日

本年1月1日に能登半島地震が発生しました。また、東日本大震災(2011年3月11日発生)からまもなく13年です。過去の震災では、地震そのものによる被害だけでなく、地震をきっかけにした製品事故も発生していることから、震災時に気を付けるポイントをお知らせします。

1.概要

震災時には、主に地震直後に発生する製品事故と、復旧時に発生する製品事故があります。

また、地震によってインフラが停止した際に使用する製品として、停電時でも電気製品の利用を可能とする携帯発電機や、ガスの供給が止まっても調理を可能とするカセットこんろ等があります。しかし、これらの製品も誤った使い方をすると重大な事故につながります。

(※)本資料中のすべての写真は、実際の事故とは関係ありません。

(※)本資料中の製品事故情報は、消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度によりNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)において収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報(被害なし)を含みます。

地震発生時及び日頃から気を付けるポイント

- 揺れが収まったら、電気製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。ブレーカーを切る(OFFにする)。

- 揺れが収まったら、ガス機器の火を消す。自宅から避難する際に余裕があればガスの元栓を閉める。

- 家具を固定する、暖房器具の周囲に可燃物を置かない、感震ブレーカー※1を取り付けるなど、地震発生時に製品事故が発生しないよう備える。

(※1)本資料中では、感震機能付きの分電盤タイプのほか、コンセントタイプや簡易タイプも含めて「感震ブレーカー」と呼びます。

災害時に使用する製品で気を付けるポイント

携帯発電機

- 携帯発電機は屋内では絶対に使用せず、屋外の風通しの良い場所で使用する。

カセットこんろ/カセットボンベ

- カセットボンベは機器に正しく装着する。

- カセットこんろ/カセットボンベの経年劣化に注意する。

- カセットこんろを覆うような大きな鍋や鉄板などは使用しない、カセットこんろを2台以上並べて使用しない。

- 周囲に可燃物がある場所や狭い場所ではカセットこんろ/カセットボンベを使用しない。

復旧時に気を付けるポイント

- ブレーカーが切れていることを確認する。

- 製品が損傷したり水没したりしていないか、動作に異常がないかを慎重に確認する。

2.事故事例と気を付けるポイント

(1)地震発生時に起きる製品事故

地震が発生したらまずは身の安全を確保してください。その上で、揺れが収まり身動きがとれるようになり時間的な余裕があれば、製品事故による二次災害を防ぐための対応をしてください。また、地震が起きた際に被害が抑えられるように平時から対策をしておくことも大切です。

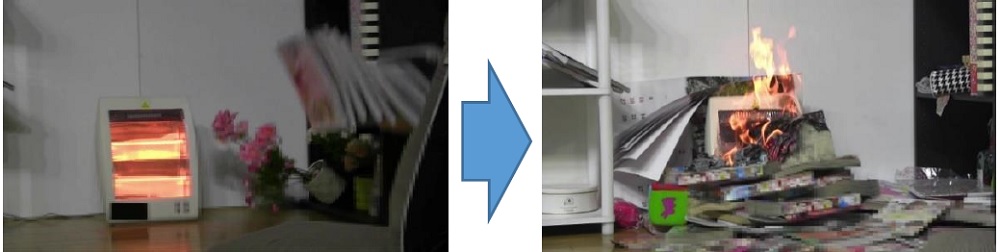

1.地震の揺れによって電気ストーブに可燃物が接触して発火

事故発生年月 2011年3月(東京都、年齢・性別不明、拡大被害)

- 事故の内容

- 電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生した。

- 事故の原因

-

東日本大震災時の揺れによって、電気ストーブに本やCD等が落下してスイッチに当たって電源が入り、周辺の可燃物がヒーターに接触もしくは近接して出火したものと推定される。

なお、転倒OFFスイッチ(本体が転倒すると電源が自動的に切れる機構)が内蔵されていたものの、落下物により電気ストーブ本体が押さえられた状態となったため、本体は転倒せず、電源が切れなかったものと考えられる。

2.地震の揺れによって電気ストーブに可燃物が接触して発火

事故発生年月 2011年3月(群馬県、30歳代・女性、拡大被害)

- 事故の内容

- 電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生した。

- 事故の原因

- 東日本大震災時の揺れによって、電気ストーブのヒーター面の上に整理ダンスが覆い被さる形で倒れ、タンスに収納されていた衣類等の可燃物がヒーターに接触もしくは近接し、転倒OFFスイッチが動作して電源はOFFになったものの、直後の高熱(約600℃)によって出火したものと推定される。

地震発生時及び日頃から気を付けるポイント

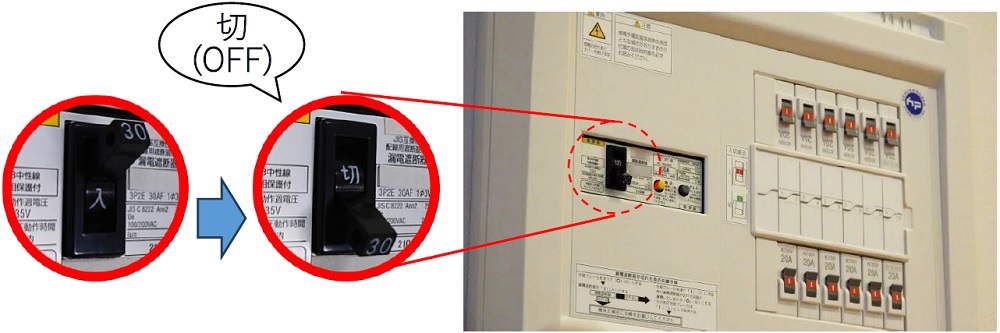

揺れが収まったら、電気製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。ブレーカーを切る(OFFにする)。

電気製品の意図しない作動や復旧時の通電火災を防ぐため、その場の状況に応じて、できる範囲で以下の対応をお願いします。

- 使用している電気製品(特に、ヒーターを内蔵した電気こんろや電気ストーブなどの電熱器具)のスイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜く。

- 懐中電灯等で明かりを確保した上で分電盤のブレーカーを切る。

特に、自宅から避難する際には、分電盤のブレーカーは切るようにしてください。

製品が転倒/転落した衝撃や落下物との接触等によって意図せず電源が入ったり、停電から復旧したりする際、電熱器具等に可燃物が接触した状態で通電してしまうと火災につながるおそれがあります。また、製品本体や電源プラグ、電源コードが震災により損傷している場合、故障した製品に通電された際に火災になる可能性もあります。

避難時に停電や製品の損傷等がなかったとしても、その後の余震で同様の状況になる可能性があるので注意してください。

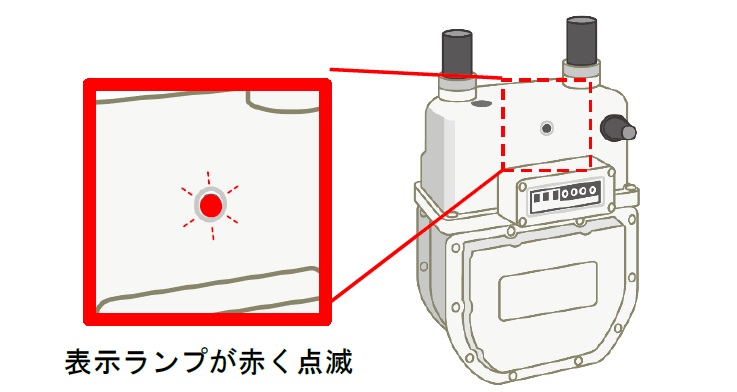

揺れが収まったら、ガス機器の火を消す。自宅から避難する際に余裕があればガスの元栓を閉める。

ガス機器については、震度5程度以上の揺れを感知するとガスメーター(マイコンメーター)が自動的にガスを遮断します。しかし、もし使用していたガスこんろ等の火が付いている場合は、やけどしないよう慌てず火を消してください。また、自宅から避難する際に余裕があれば、ガスの元栓を閉めてください。

なお、ガスのにおいがしたら、引火するおそれがあるため、火を付けたり換気扇や電気のスイッチ等に触れたりすることは絶対に避け、窓や戸を開けて換気してください。

地震時に慌てず素早く対応できるように、普段から分電盤やガスの元栓がどこにあるのか、どのように操作するのかを確認しておきましょう。

家具を固定する、暖房器具の周囲に可燃物を置かない、感震ブレーカーを取り付けるなど、地震発生時に製品事故が発生しないよう備える。

地震が発生した時に棚などから物が落下したり、棚そのものが倒れたりするおそれがあるため、家具はできるだけ壁に固定してください。あわせて、電気ストーブ等の暖房器具を使用する際は、周囲の棚や衣類などから離して設置するようにしてください。地震時に物が飛散した場合、万一そばに火元があると、可燃物が接触して火災につながるおそれがあります。日頃から、電気製品を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておくように心掛けることも大切です。

また、電気製品の周囲には、花瓶や水槽などの水気のあるものは置かないように注意してください。地震が起きたとき、水がこぼれて電気製品の内部に浸入し、ショートして発火するおそれがあります。

近年の大規模地震発生時には電気に起因する火災が多く発生しており、東日本大震災では半数以上が電気関係、能登半島地震の輪島市大規模火災においても電気に起因した可能性があるとの調査結果があります。地震発生時に外出していたり、避難時にブレーカーを切る余裕がなかったりする場合でも、揺れを感知すると自動でブレーカーを切る機能をもった「感震ブレーカー」という機器があります。こういった機器を設置しておくことも事故を防ぐ有効な手段になります。

(2)災害時に使用する製品で起きる事故

災害時に役立つ製品でも、誤った使い方をしてしまったり、経年劣化で使えなくなっていたりすると、思わぬ事故につながります。いざというときに正しく安全に使えるように、取扱説明書を今一度確認したり、製品が劣化していないか定期的に点検したりしましょう。

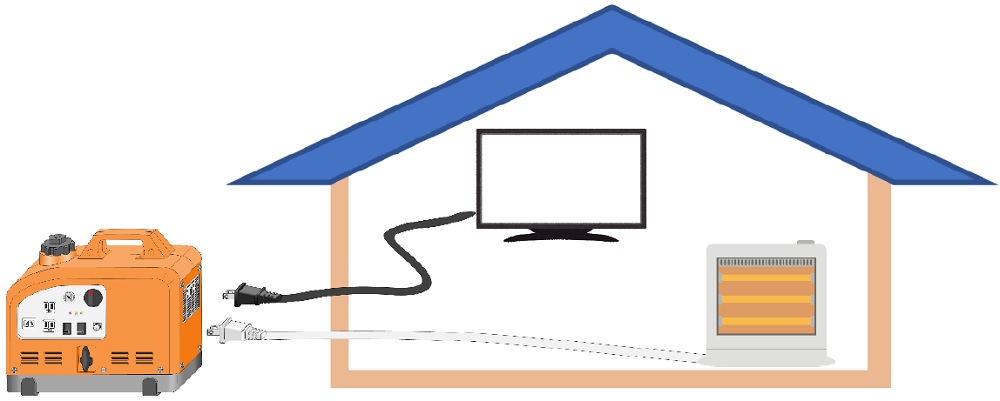

1.携帯発電機を室内で使用して一酸化炭素中毒

事故発生年月 2011年3月(宮城県、年齢・性別不明、死亡)

- 事故の内容

- 東日本大震災による停電時に携帯発電機を使用していた部屋で、2名が倒れた状態で発見された。病院に搬送後、1名が死亡、1名が重症になり、一酸化炭素中毒と診断された。

- 事故の原因

-

窓を閉め切った屋内で携帯発電機を使用したために、部屋に排ガスが充満して一酸化炭素中毒に至ったものと推定される。

なお、本体には、「排ガス中毒の恐れがあるため、屋内など換気の悪い場所で使用しない。」旨、記載されている。

災害時に使用する製品で気を付けるポイント【携帯発電機】

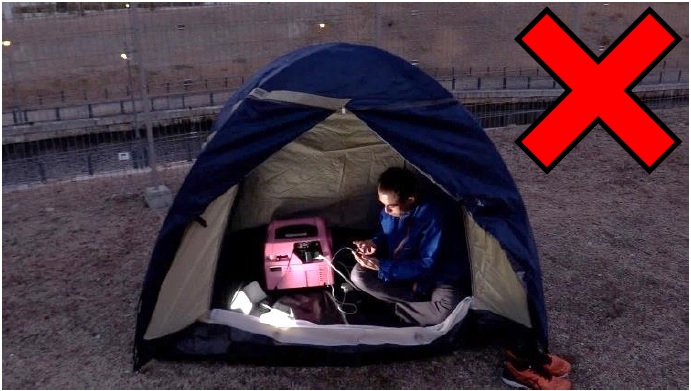

携帯発電機は屋内では絶対に使用せず、屋外の風通しの良い場所で使用する。

携帯発電機は、排ガスに一酸化炭素(CO)などの有害物質が含まれています。使用時に換気が不十分な場合、一酸化炭素(CO)中毒になるおそれがあります。携帯発電機は、屋内や換気が悪く排ガスがこもる場所(物置、倉庫、自動車内、テント内など)では、絶対に使用しないでください。なお、屋外で使用する場合でも、排ガスが屋内に入らないように風向きなど空気の流れに注意し、風通しが良い場所で使用してください。また、漏電や感電のおそれがあるため、雨天時に濡らさないよう注意してください。

2.経年劣化したカセットこんろ/カセットボンベを使用して引火

事故発生年月 2016年12月(岐阜県、70歳代・男性、軽傷)

- 事故の内容

- カセットこんろを使用中、装着していたカセットボンベが破裂する火災が発生し、2名が軽傷を負った。

- 事故の原因

- カセットこんろ及びカセットボンベのO(オー)リングやパッキン(ガス漏れを防ぐためのリング状のゴム部品)の両方にひび割れ等の劣化が認められた。どちらからのガス漏れが原因で事故に至ったのかは不明であるが、パッキンの劣化によりガス漏れが生じ、事故に至ったものと考えられる。

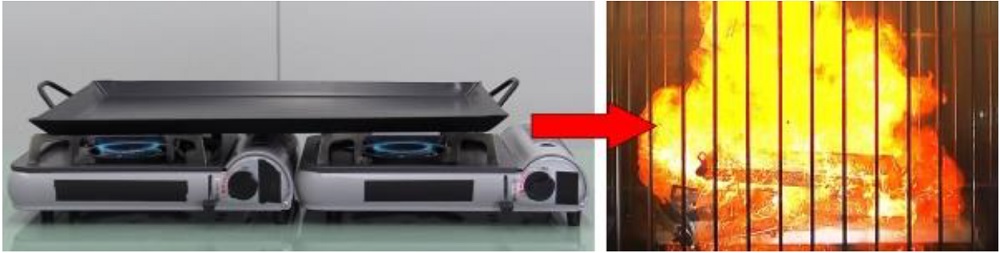

3.カセットボンベが過熱されて破裂

事故発生年月 2018年8月(神奈川県、70歳代・男性、軽傷)

- 事故の内容

- カセットボンベが破裂する火災が発生し、9名がやけどを負った。

- 事故の原因

-

燃焼中のこんろのそばにカセットボンベを放置したため過熱され、カセットボンベ中の液化ガスが膨張して缶が破裂し、噴出したガスにこんろの炎が引火して、事故に至ったものと推定される。

なお、カセットボンベ本体の注意表示には、「容器(ボンベ)が過熱すると容器内 圧力が上がり爆発する危険がある。」、「容器(ボンベ)をストーブ(ファンヒーター)など熱気の当たる場所に置くことを禁止する。」旨、表示されている。

災害時に使用する製品で気を付けるポイント【カセットこんろ/カセットボンベ】

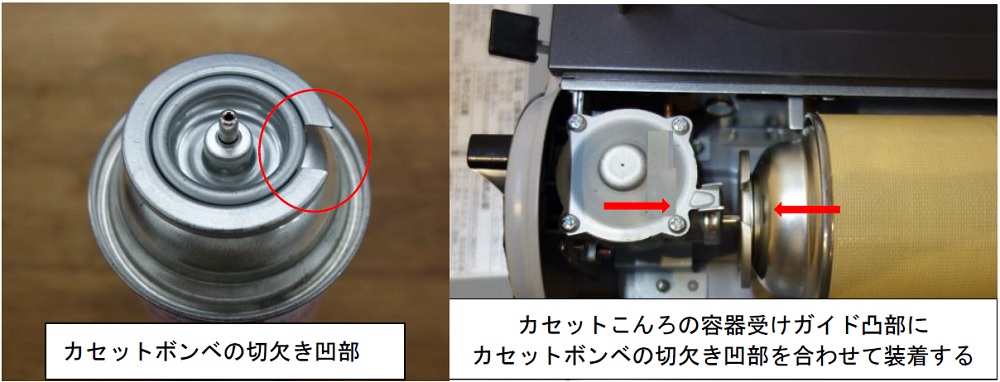

カセットボンベは機器に正しく装着する。

カセットこんろにカセットボンベを接続する際は、取扱説明書に従って正しく接続してください。接続が適切でない状態で使用すると、接続部からガスが漏れ、火災に至るおそれがあります。もし、装着後に異音(シューというガスが漏れる音)や異臭がある場合は、ガス漏れのおそれがありますので、点火動作を絶対に行わず、直ちに使用を中止し、換気を行うと共に、カセットボンベが正しく装着されているかどうか確認してください。

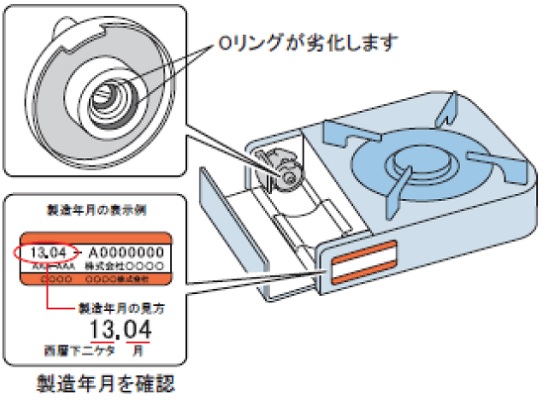

カセットこんろ/カセットボンベの経年劣化に注意する。

カセットこんろには、カセットボンベとの接続部の気密を保つため、O(オー)リングやパッキンと呼ばれる部品が付いていますが、製造から長期間経過すると硬化してひび割れ易くなります。災害時の備品としてずっと前から準備していた古いカセットこんろ(製造から10年が目安※2)の使用開始前には、カセットボンベを取り付けた状態で、接続部からガス漏れによる異音・異臭がないか必ず確認してください。異音・異臭が確認された際は、点火動作を絶対に行わず、火気を近づけないようにすると共に、直ちに使用を中止し、換気を行ってください。

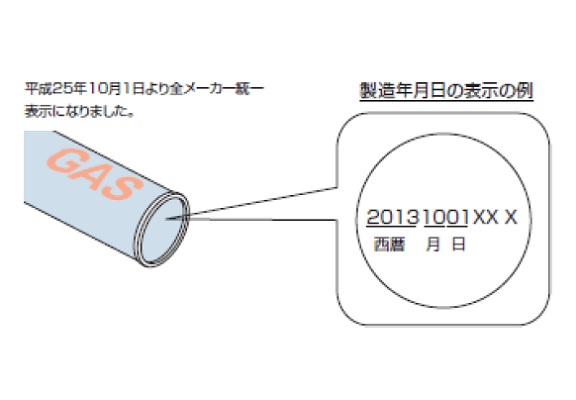

また、同様に長期間保管(製造から7年が目安※2)していたカセットボンベも、ガス漏れやさびなどが生じていないことを確認した上で、早めに使い切ってください。

(出典:一般社団法人日本ガス石油機器工業会)

(※2)一般社団法人日本ガス石油機器工業会(JGKA)から注意喚起(JGKAのサイトへ)![]() されています。

されています。

カセットこんろを覆うような大きな鍋や鉄板などは使用しない、カセットこんろを2台以上並べて使用しない。

避難所などで大人数分を一度に調理しようと、カセットこんろ全体を覆うような大きな鍋や鉄板を使用しないよう注意してください。また、カセットこんろを2台以上並べての使用もしないでください。このような使い方をすると、カセットボンベが過熱され内部圧力が上昇し、破裂に至るおそれがあり、大変危険です。同様に、高温になる暖房器具や調理器具などの火気の近く、直射日光の当たる場所に置かないでください。

周囲に可燃物がある場所や狭い場所ではカセットこんろ/カセットボンベを使用しない。

避難先としてのテント内や車内など、狭い場所でカセットこんろを使用しないでください。周囲の可燃物に着火して火災になるおそれがあります。また、狭い場所で使用すると、不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒に至るおそれがあり大変危険です。

(3)復旧後に起きる製品事故

震災により損傷したり、浸水したりした製品をそのまま使用するのは大変危険です。メーカーの点検や修理を受けたりする等の対応をしてください。外観上に異常がない場合でも、機器の使用は慎重に行ってください。

1.石油給湯機の異常を放置して発火

事故発生年月 2019年2月(北海道、50歳代・女性、拡大被害)

- 事故の内容

- 石油給湯機及び周辺を焼損する火災が発生した。

- 事故の原因

-

北海道胆振東部地震等の影響により、石油給湯機の給気経路に隙間が生じたことにより、異常燃焼が生じ、出火に至ったものと推定される。

なお、当該地震以降、給湯温度異常に関わるエラー表示がされて運転停止した り、焦げるようなにおいがしていたり等の異常が発生していたが、使用者はそのたびに電源プラグを再接続(リセット)して使用を継続したために事故につながったと考えられる。取扱説明書には、「エラーが生じた際は販売店に連絡する。」、「製品が具合の悪いときは、販売店又はお客様相談窓口に連絡する。」旨、記載されている。

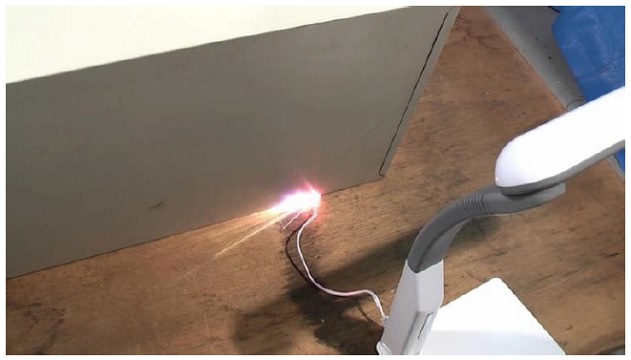

2.損傷した延長コードを使用して発火

事故発生年月 1998年2月(兵庫県、年齢不明・男性、軽傷)

- 事故の内容

- 鉄筋3階建て病院兼住宅の3階付近から出火し、3階部分の約150平方メートルを焼き、3階にいた男性が手に軽いやけどをした。

- 事故の原因

- 阪神・淡路大震災の際、延長コードに重量物が落下して局部的に強い力が加わりコードが損傷したが、使用者が気付かずに使用を続けたため、次第に損傷が拡大して、ショート(短絡)し、発火に至ったものと推定される。

復旧時に気を付けるポイント

ブレーカーが切れていることを確認する。

通電火災を防ぐため、停電復旧前に分電盤のブレーカーが切れていることを確認してください。もし、地震発生時に家に居なかった、避難時に余裕がなかった等で、分電盤のブレーカーを切っていなかった場合、帰宅時にまずブレーカーを切ると共に、機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品が損傷や水没していないか、動作に異常がないかを慎重に確認する。

地震やそれに伴う津波によって、損傷・浸水した電気製品やガス・石油機器は、そのまま使用しないでください。内部に水が残っていたり、水に混ざった泥や塩分などの異物が内部に浸入して付着したりすると、使用再開時に火災や不完全燃焼を引き起こすおそれがあります。メーカーや販売店に相談し、点検や修理等を受けるようにしてください。

浸水を免れた製品を使う際は、機器などの外観に異常がないか(電源プラグやコードに損傷はないか、製品に焦げた痕はないか、落下して破損していないか、など)を確認してください。外観に異常がなければ、分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグを1台ずつコンセントに差し、様子を確認しながら使用してください。

もし、エラー表示が出る場合は、取扱説明書でエラーの内容を確認し、メーカーや販売店に連絡する等の適切な対応をしてください。決してエラー表示を無視して使い続けないでください。

動作の異常や異音、異臭がする場合は、直ちに使用を中止し、メーカーや販売店に相談してください。

関連資料

本発表資料のお問合せ先

関東経済産業局 産業部 消費経済課長 黒木

担当者:製品安全室長 野村

製品安全室 松岡、高橋

電話:048-600-0409(直通)