- ホーム

- 報道発表

- 報道発表アーカイブ

- 2022年度11月一覧

- 「東京三味線」、「東京琴」及び「江戸表具」を伝統的工芸品として指定しました

「東京三味線」、「東京琴」及び「江戸表具」を伝統的工芸品として指定しました

2022年11月16日

本日、経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)に定める伝統的工芸品として、新たに3品目を指定しました。

関東経済産業局管内で、「東京三味線」、「東京琴」及び「江戸表具」が指定となりました。

1.伝統的工芸品の新規指定について

東京都、埼玉県の「東京三味線」、「東京琴」及び東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の「江戸表具」は、令和4年9月16日に開催した産業構造審議会製造産業分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日(11月16日)、官報告示によって、経済産業大臣指定品目となりました。これにより、伝産法に基づく伝統的工芸品は、関東経済産業局管内では65品目(全国で240品目)となりました。

2.新規指定品目の概要(関東経済産業局管内)

(1)東京三味線

中国の三絃(さんしぇん)が琉球に伝来して三線となり、三線が西日本で革張りに猫皮又は犬皮を用い、撥(ばち)で演奏する三味線へと変化して、17世紀に江戸へ移入された後、独自の変化を経て産地を形成。20世紀初頭には現在と同様の技術・技法及び主原料による製造が確立しました。

江戸時代における名工の輩出とともに広く一般に普及した東京三味線は、プロの演奏家から学生まで広く演奏される和楽器として大きく発展し、現在に至っています。

同種の和楽器と比較して、さわり場という音を響かせるための溝があり、独特の倍音を発生させる点に大きな特徴があります。

(2)東京琴

中国から伝来した箏(こと)は、平安時代から江戸時代初期までは京都を中心とした朝廷や貴族社会で愛されました。その後一般社会への広がりを見せ、江戸中期には江戸へと移植、山田流筝曲の発展とともに東京琴の製造が活発に行われるようになり、19世紀半ばには現在と同様の技術・技法及び主原料による製造が確立しました。

琴は、雅楽や三味線の伴奏楽器でしたが、江戸後期に主奏楽器として定着、音量増大や音質明瞭化等の改良が施された後、プロの演奏家から学生まで広く演奏に用いられる和楽器となりました。

丸爪を使い楽器に対して正面に構えて演奏すること、楽器の縦方向・横方向のカーブが急角度であること及び音量が大きく豊かで明瞭な音色が出ること等の特徴があります。

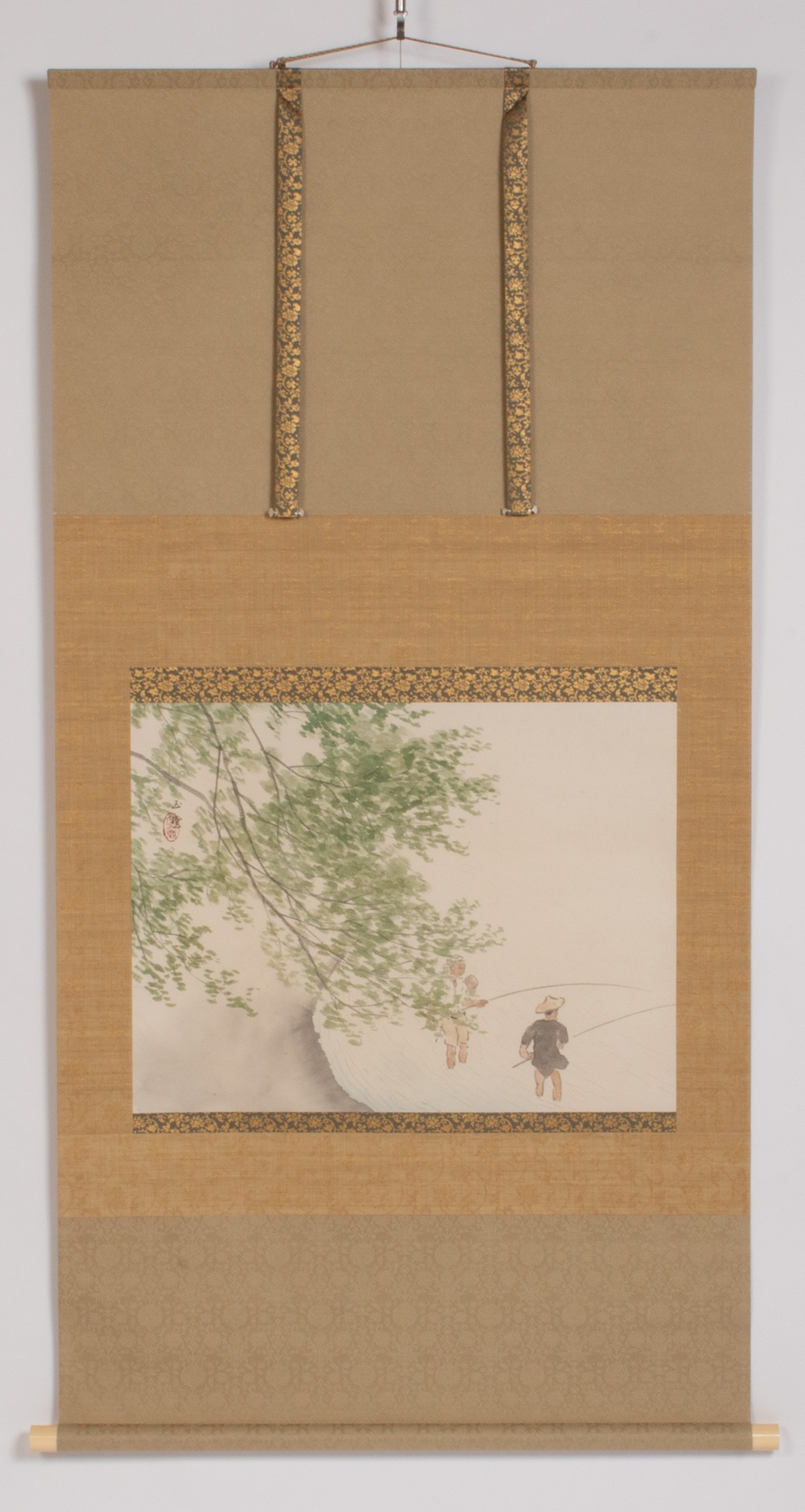

(3)江戸表具

表具の歴史は奈良時代に始まりますが、江戸表具の産地形成は、17世紀初頭、江戸の徳川幕府開設時に、京都から大名・寺社のお抱え表具師がともに上京し江戸に居を構えたのが始まりです。18世紀には現在と同様の技術・技法が、19世紀には現在と同様の主原料による製造が確立しました。

紙や布地を糊で貼り合わせる技術「裏打ち・下張り・上張り」や本紙の周囲に布地や紙を継ぎ合わせ一体化する技術「切継ぎ」で製作され、掛軸、巻子、襖、屏風、額、衝立、壁張付等、部屋や押入れの仕切り、室内装飾及び書や絵画の保存を目的に様々な用途で用いられます。

風の吹く関東の気候に合わせ糊の濃度を加減して製作される点等に特徴があります。

(参考)伝統的工芸品産業の振興に関する法律とは

伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律です。同法律に基づいて指定※する伝統的工芸品は、同法律に基づく各種振興施策の対象となります。(法律の抜粋は 参考2 を御参照下さい)

※指定の5要件:(1)日用品であること、(2)手工業的であること、(3)伝統的な(100年以上)技術・技法であること、(4)伝統的に使用された原材料であること、(5)一定の地域で産地形成がなされていること。

(参考1)

伝統的工芸品の最近の指定状況

| 指定日 | 工芸品名 |

|---|---|

| 平成29年11月30日 | (1)奥会津昭和からむし織、(2)千葉工匠具、(3)東京無地染、(4)越中福岡の菅笠、(5)三州鬼瓦工芸品 |

| 平成30年11月7日 | (1)奈良墨、(2)三線 |

| 令和元年11月20日 | (1)行田足袋、(2)江戸押絵、(3)浪華本染め |

| 令和3年1月15日 | (1)名古屋節句飾 |

| 令和4年3月18日 | (1)岐阜和傘 |

(参考2)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)抄

(伝統的工芸品の指定等)

第2条 経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。

- 主として日常生活の用に供されるものであること。

- その製造過程の主要部分が手工業的であること。

- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。

- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。

- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

2 前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて、行うものとする。

3・4(略)

5 経済産業大臣は、第1項及び第2項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別な事由があると認める場合(事項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第2項に規定する指定の内容を変更することができる。

伝統的工芸品指定品目一覧(都道府県別)

関連資料

本発表資料のお問合せ先

関東経済産業局 産業部 経営支援課

地域ブランド展開支援室長 坂口 伸

担当:国分、宇留野、赤道

電話:048-600-0332(直通)

E-MAIL:kanto-densan@meti.go.jp![]()